医学人文讲堂

【水仙 讲堂第163期】李亮:数字方法在科学史研究中的应用

时间:2025-10-14 04:20:33 来源:

水仙直播

2025年9月29日上午,由水仙直播-水仙直播视频-水仙直播app 主办的医学人文讲堂第163期讲座《数字方法在科学史研究中的应用:理论、案例与技术》在逸夫楼620教室举行。本期讲座由中国科水仙直播 自然科学史所李亮研究员主讲,水仙直播-水仙直播视频-水仙直播app 陈琦副教授主持,张大庆教授担任与谈人。来自水仙直播-水仙直播视频-水仙直播app 及相关单位的约三十名师生参加了讲座。

李亮老师首先回顾了科学史研究的数字化转向进程,这不仅意味着工具与技术的更新,更是一场方法论与认识论的深刻变革。他将这一进程划分为四个阶段:数字化阶段(1990s-2000s)以数字档案建设和文献扫描技术的发展为主;数据库阶段(2000s-2010s)注重结构化数据库与元数据标准化;可视化革命(2010s)推动GIS和网络可视化应用;计算分析时代(2010s-至今)则以文本挖掘和机器学习和复杂网络分析为主。在此基础上,他提出从“细读”到“远观”的方法论转型:“细读”关注单一文本的深度诠释,而“远观”则借助计算工具分析大规模文本集合的模式与趋势。其核心目标是以数字方法辅助宏观的传统研究,使研究更加立体丰富。

紧接着,李亮老师重点介绍了三种主流的数字研究方法,并详细阐述了其原理与应用场景。

文本挖掘与主题建模是处理历史文献的重要技术路径。通过文本预处理、特征提取,再运用LDA算法进行主题建模,可以有效地分析科学文献中的概念演变与知识结构。例如,对大规模科学期刊文章进行主题聚类,能够揭示跨学科知识的融合路径与术语变迁,为理解科学思想的传播与转型提供新视角。

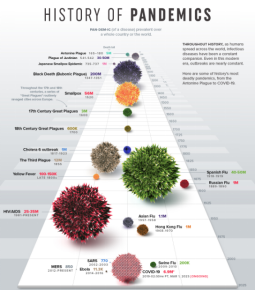

地理信息系统(GIS)在科学史研究中的应用已超越简单的地图可视化——整合历史地理数据、人口统计与环境信息,分析科学知识的空间传播路径与机构网络分布。李亮老师特别展示了约翰·斯诺的霍乱地图(1854)这一经典案例,以说明空间分析如何帮助我们理解疾病传播与科学认知之间的关系。

社会网络分析(SNA)则从关系视角重构科学史图景。通过度中心性、中介中心性、社区检测等指标,可以深入分析科学家合作网络、师承关系与知识传播结构。此外,时序网络分析还能追踪科学合作模式随时间的演变,例如揭示20世纪物理学从小团队向大科学转变过程。

讲座中,李亮老师展示了多个具有代表性的数字科学史项目,这些案例涵盖天文学、医学、文献学等多个领域。例如国际案例中,英国剑桥大学科学史与科学哲学系所建立的19世纪科学书信协同数字框架;德国马克斯·普朗克科学史研究所(MPIWG)数字资源产出大量“研究网站”和数据库,涵盖多样化的科技史主题;楔形文字数字图书馆计划(CDLI)已编目超过36万件楔形文字铭文,采用XML文本描述、高分辨率成像和标准化的数据存档方法,向全球开放了易损的楔形文字藏品,促进了亚述学领域的新研究策略和国际合作;Sphaera CorpusTracer数据库收录了359种《天球论》的早期现代版本,利用机器学习进行图像分析,能够对庞大语料库进行详细的文本和视觉分析,追踪知识的转变和同质化过程。国内案例方面,“疾病感觉地图”学术网站以GIS呈现魏晋南北朝小说与历代僧传中的疾病叙述,为探索疾病与地理、文化的关系提供了可视化分析;北京大学数字人文中心(PKUDH)的“经籍指掌”系统分析九部历代书目,揭示典籍分类的演变脉络;清华大学“智慧古籍平台”融合知识图谱与自然语言处理,AI“九歌”实现了古典诗歌的语义检索;中国历史地图平台(CHMap)整合了4088幅中国土地调查地图以及其他公共地图图层,支持多时期地图的空间对比研究。

此外,李亮老师也指出数字方法的局限之处:例如,历史数据存在不完整性和选择性偏差,过度依赖数据可能导致“去语境化”,算法“黑箱”在一定程度上削弱了人文传统,同时数据产权和数字鸿沟问题也需重视。因此,我们要坚持定量与定性结合的方法论,保持数据透明度,以科学的理论框架引导数据分析。“数字方法不是要取代历史学家的判断,而是扩展其感知能力”,数字科学史的成功依赖于跨学科协作。展望未来,李亮老师认为数字科学史将应更加注重数据密集型发现,强化计算模拟,促进开放科学,深化AI应用。数字科学史正成为连接过去与未来的桥梁,推动历史研究走向更开放、协作的创新时代。

讲座最后,与会师生就数字方法的适用边界、传统史学训练调整等议题展开了热烈讨论,此次讲座为同学们未来的学习与研究提供了有益的启发。

撰稿|高一凡