水仙直播 新闻

张大庆:巴尔的摩案例的STS再审视

时间:2025-09-17 02:59:00 来源:

水仙直播

2025年9月6日,世界著名生物学家、诺贝尔生理学或医学奖得主大卫·巴尔的摩(David Baltimore)因癌症于马塞诸塞州伍兹霍尔家中逝世,享年87岁。巴尔的摩在年仅37岁时因发现逆转录酶获得诺奖而轰动科学界,这一突破性成果修正了当时被广泛接受的“中心法则”,改变了学界对病毒复制和遗传信息流动的理解。

9月9日,北京大学医学史研究中心主任张大庆教授开启了《科学、技术、医学与社会》课程的首场讲座,主题为《科学、诚信与权力:巴尔的摩案例的STS再审视》。来自水仙直播-水仙直播视频-水仙直播app 、基础医水仙直播 、临床医水仙直播 、口腔医水仙直播 以及公共卫生水仙直播 等十余位师生共同参与了本次讲座。

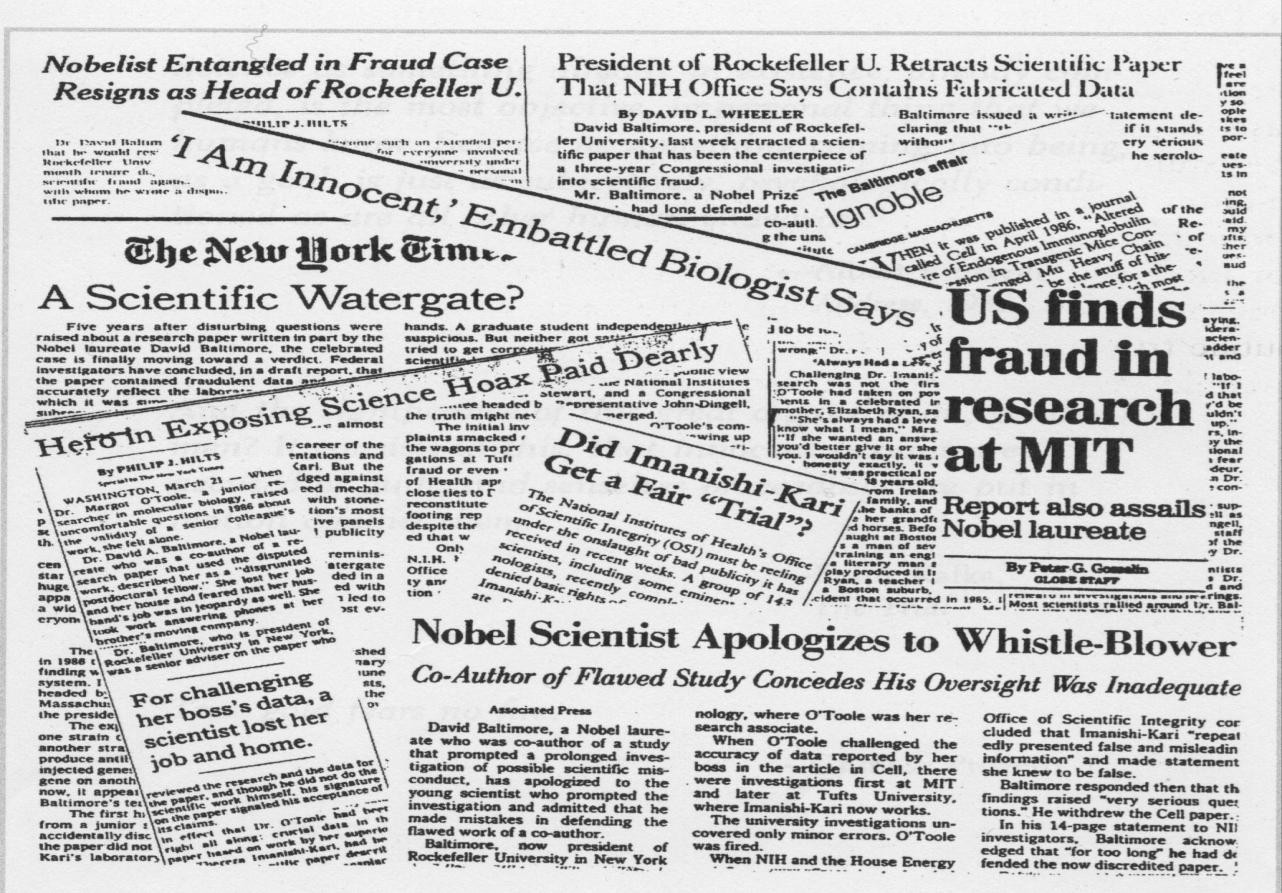

讲座伊始,张老师讲述了当时轰动全美的巴尔的摩案(The Baltimore Case):1986年,巴尔的摩与学者特蕾莎·今西-卡里(Thereza Imanishi-Kari)共同在 Cell 上发表了一篇免疫学论文,卡里实验室的一位博士后质疑论文数据造假,引发了美国国立卫生研究院(NIH)介入调查,并由此成立了科学诚信办公室(OSI)后更名为研究诚信办公室(ORI)。巴尔的摩强力为卡里辩护,因此饱受争议,但随后由于国会议员等多方介入调查,巴尔的摩不得不撤回了论文,今西-卡里的研究资助被冻结。由于事件造成的负面影响,巴尔的摩被迫辞去了洛克菲勒大学校长一职。不过,在今西-卡里申诉后,1995年6月美国卫生与公共服务部(HHS)成立独立调查小组,并于次年6月宣布先前的19项指控均不成立,认定数据错误属于随机性失误。由此,今西-卡里恢复了名誉,巴尔的摩也应邀出任加州理工大学校长。这一风波对于美国科学界处理科研不端以及学术监督产生了深远影响。

张老师围绕巴尔的摩的案件,提出有关当代科学史中“实验室研究”问题的讨论:指出科学知识并非在真空中产生,而是深深嵌入特定的机构、文化与社会背景中。

张老师引用科学社会学家拉图尔(Bruno Latour)和伍尔加(Steve Woolgar)的经典研究《实验室生活:科学事实的建构过程》( Laboratory Life:The Constrution of Scientific Facts )指出:科学家的日常工作包含了大量的讨论、协商、数据取舍和结果解读,而所谓“客观”数据也可能经过多次试验、统计方法的调整,甚至选择性报告的过程后才得以呈现。科学研究的结论往往是实验室内外多方“协商”的结果,而非纯粹的真理“发现”。此外,科学研究的预期与结果往往存在出入:例如“伟哥”(Viagra)原本是一款用于治疗心脏病的药物,在临床试验中并未达到预期,却被意外发现对治疗勃起功能障碍有效。由此说明,研究中的阴性结果可能并非坏事,它可能会影响其他方面,甚至成为新发现的契机。

最后,张老师深入分析了巴尔的摩争议事件背后科学、伦理与权力的博弈。他强调科学是一种社会活动,因此我们应该正视科学研究中的复杂性,重视学术传承与实验室文化建设,并保持科研诚信,以开放心态理解科学在社会中的角色。

本次讲座深化了同学们对科学、技术与社会复杂关系的理解,也为进一步思考科研伦理与学术规范等相关问题提供了重要启示。讲座在同学们热烈的讨论中圆满结束。

撰稿丨高一凡 张艺萌